将长长的歌单划到底,你也许会看到早被遗忘的张信哲。

如今再听他的《信仰》和《过火》,的确是需要靠缘分了,毕竟,在「怀旧歌曲」的榜单里,张信哲一直名列前茅。

他为人低调,鲜少出现在大众视野,各大音综的导师之位也难见他的身影。

所以,当这样的他出现在《声生不息·宝岛季》的舞台上时,回忆杀的威力异常凶猛。

首期中的一曲《我是真的爱你》,开口依旧是CD的质感。

极具煽情的「请让我随你去,让我随你去~」,令人秒回明媚的1993。

那一年,李宗盛写的《爱如潮水》让他一炮而红,自此「情歌王子」的地位再也无人能撼动。

张信哲会唱歌,世人皆知。

然而很少有人知道,他在歌手之外的另一个身份--收藏家。

他的藏品从明清服饰、珠宝、民国的月份牌、旗袍、到高古瓷器...涉猎相当广泛。

入行30多年,他的宝贝上千件,相较而言,歌手只是个副业。

更难得的是,他不只是个古董商人,他对相关领域历史的研究深入到了令人咋舌的程度。

打开张信哲,若只用「怀旧歌曲」的方式,当真可惜了。

01

张信哲的收藏之路,是从捡破烂开始的。

1967年,他出生在台湾云林县的一个牧师家庭。父亲是牧师,爷爷干了一辈子木匠,舅舅是个收旧货的。

牧师家庭的收入不高,买不起商行里的家具,只能自己做,或者从舅舅的旧货库里淘出点像样的修修整整。

父亲跟爷爷一样,动手能力很强,那些废弃的窗门、橱柜,经过他的翻新,总能原地复活。

张信哲超喜欢帮着父亲打下手,那是父子二人共同的探索与冒险。

受家人影响,张信哲也开始捡东西,家人并不训斥,反而每次都会点评点评:「这块木头不错...这个工艺有点马虎,不及上次那块...」

若是某天谁捡回个稀罕物件,那爷孙仨能乐上好几天。

对旧物的情怀,自童年开始便在张信哲的心里潜滋暗长。

这种喜好并不只是捡便宜那么简单,他对旧物有着自己的审美和思考。

张信哲从小在教会长大,神学院对小孩子的音乐、绘画等能力的培养非常重视。

小提琴、声乐之外,老师还常常带他们出去写生,美术课不仅教绘画的技巧,老师会边示范,边教学生怎么欣赏这些漂亮的东西。

痴迷于画画的张信哲不止满足于课堂,父亲省吃俭用给他买了套昂贵的西洋美术史,他几乎把每一页都盘出包浆。

不仅把书中的知识点摘抄下来,好看的画他还会学着临摹。加上图书馆里借阅的美术类书籍,几年下来,笔记竟做了好几大本。

有时,教会里会来一些国外的传教士,他们会带来一些台湾没有的杂志、书籍、明信片...这些都让张信哲大开眼界。

审美,便在其中渐渐养成。

(张信哲与父亲)

每年暑假,张信哲会飞一样地直奔舅舅家。那堆成山的旧物,在他眼里如宝物般闪闪发光。

杂志、漫画、手工小玩意...虽看似脏兮兮,但他却能从中品出别样的魅力。

张信哲的青少年时代,恰逢台湾的经济腾飞,老建筑一栋栋倒下,高楼大厦拔地而起。

愤怒的他像个老古派,参加了很多社团,抵制政府的暴力拆迁。

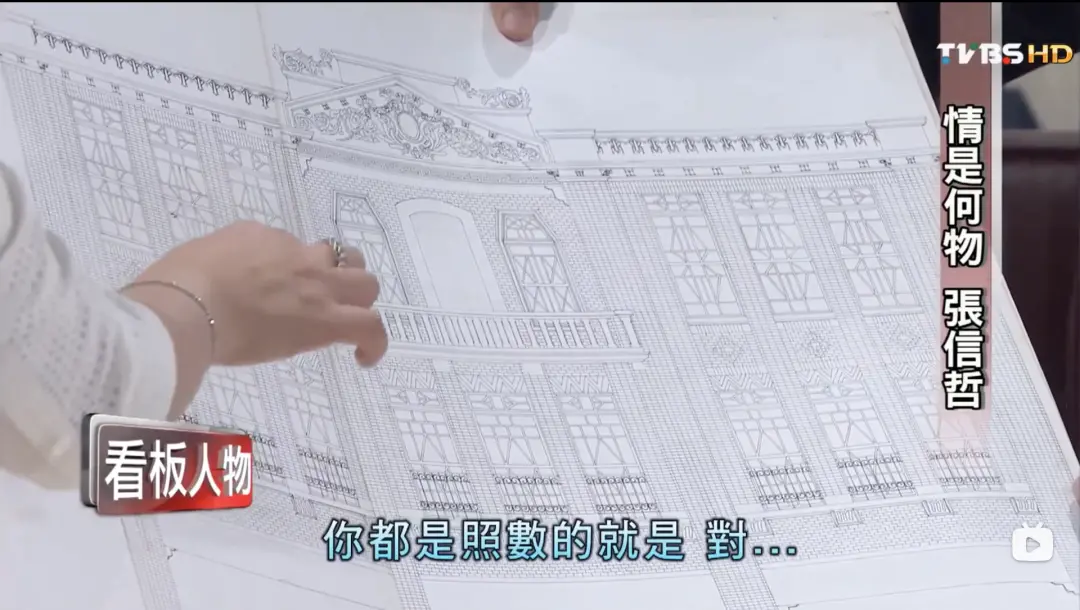

然而,时代的洪流无人能挡,沮丧之下,他定下了一个疯狂的计划:把台湾每一个乡镇的老街都画下来。

每逢放假,他就会坐上巴士跟火车,前往省内的各个地方,先用相机把要拆迁的老建筑拍下,回家再计算好比例,精心描绘。

这项工作非常艰苦,但他从初中一直坚持到大学,几年间画完了十几个城市的老街。

略为遗憾的是,画画的速度终究比不上拆迁的速度,很多精巧的建筑就这样被毁在了尘埃里,等缓过神来时,一切都已经没了踪影。

后来,他的这批手绘图,成为了珍贵的历史资料。

谁能想到,这些作品竟是出自一个中学生之手。

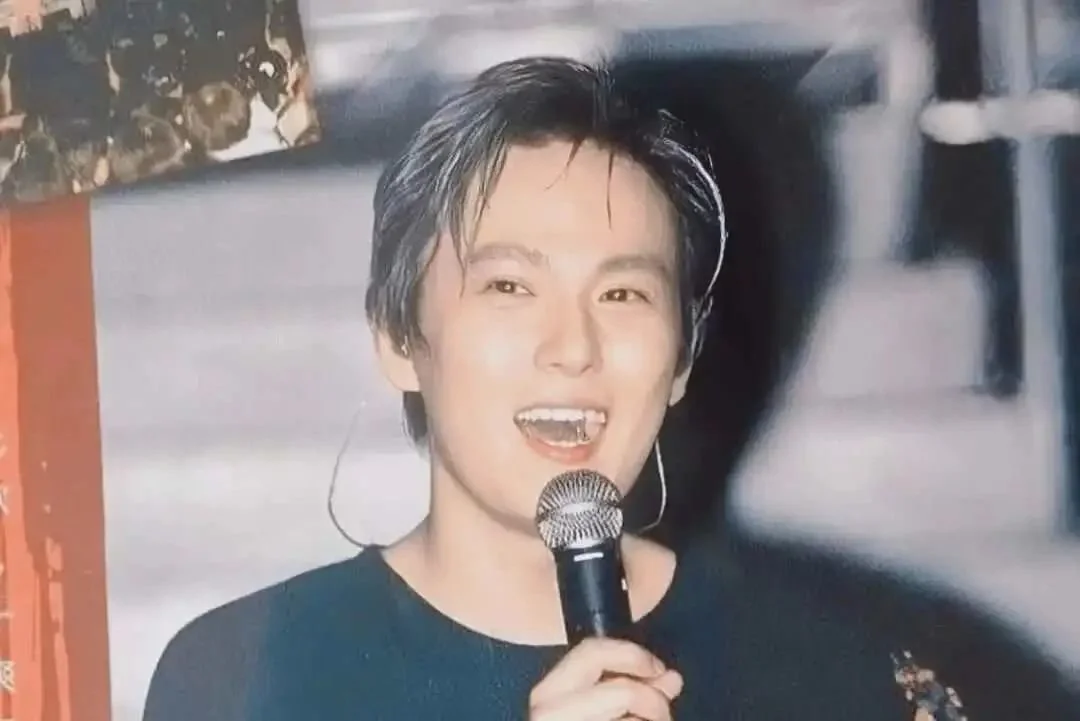

1989年,张信哲在一次歌唱比赛中脱颖而出,签约滚石,正式出道。

籍籍无名的那几年,他在公司边打杂,边瞅着机会出唱片。

逢着间隙,他便会开着公司的小破车满台北的「捡破烂」。

同事都笑他是个年纪轻轻的拾荒老人,只有他知道,他捡回的是什么。

02

在张信哲的收藏中,织绣是最大的品类。

他的第一件藏品,是外曾祖母的一双绣花鞋。

外曾祖母是个百岁老人,非常高寿,她自旧时代缓缓走来,裹着三寸金莲。

别看这巴掌心大小的鞋子,鞋面上的图案从来不含糊,鲜花、水果、鸟兽虫鱼...不同的图案对应着不同的寓意,灵巧精致。

老人去世之后,按照习俗,她的遗物是要烧掉的,但张信哲死活不肯,他说要留着做纪念。

那是他第一次看到外曾祖母压箱底的好衣服,那丝滑的绸缎,华美的刺绣让他叹为观止。

这些绣服,让张信哲对中国的织绣产生了浓厚的兴趣。

专辑大卖之后,不差钱的他开始了疯狂的收购。

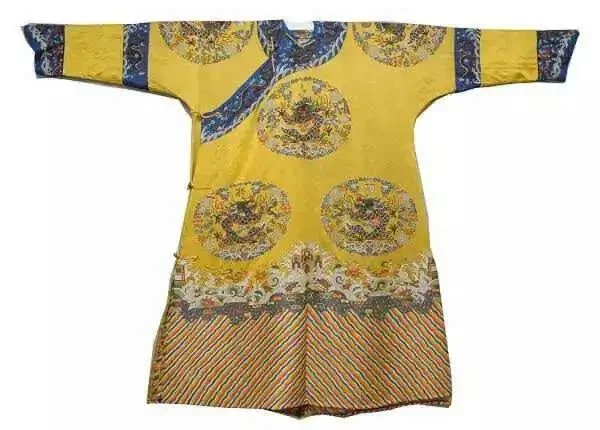

多年之前,在美国的拍卖会上,他看中了一件慈禧的龙袍,上面是慈禧最爱的「十二章」纹图案。

日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黻、黼这12种图案,绣满了全身。

「十二章」纹原本是皇帝专属,但慈禧是谁,她用这件龙袍高调地彰显自己的尊贵。

这件龙袍,张信哲只花了5万美金就将其拍下,一来是真的喜欢,二来不想让国宝流落海外。

如今,这件宝贝的价值早已经翻了几番,眼光之独到,真狠。

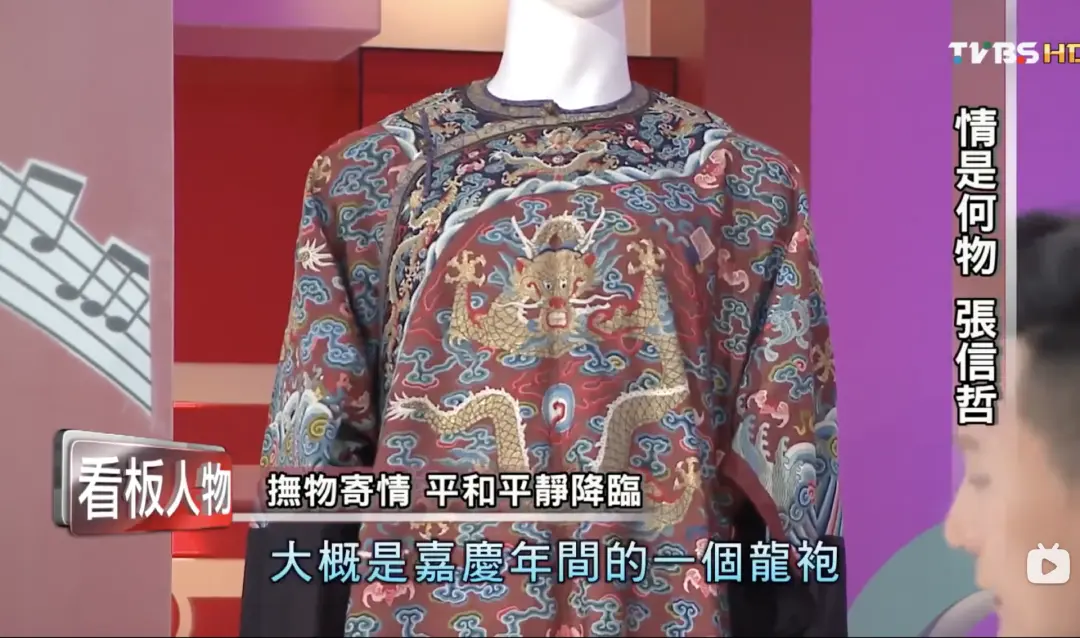

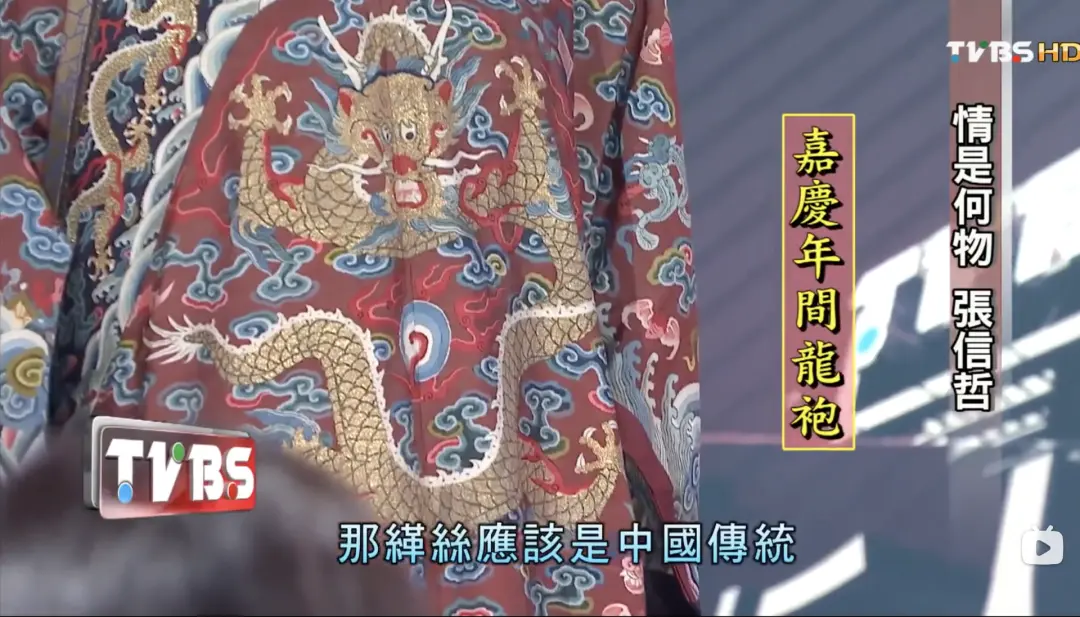

更不用说乾隆和嘉庆穿过的龙袍,更是价值连城。

除了帝后的华裳,他还收藏了300多件上乘的宫廷绣衣,上至明代中期,下到民国初年,胃口当真不小。

放大衣服的细节,上面的人物不过三厘米左右,但他们的五官、神态、动作,都绣得栩栩如生。

官员的服装,细节更值得咂摸,不同的等级,不同的颜色和纹饰。

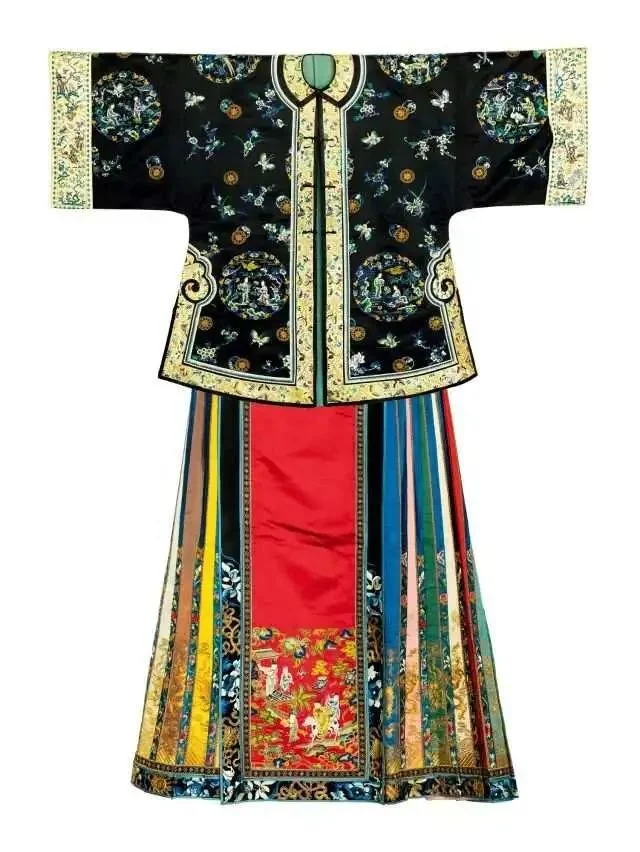

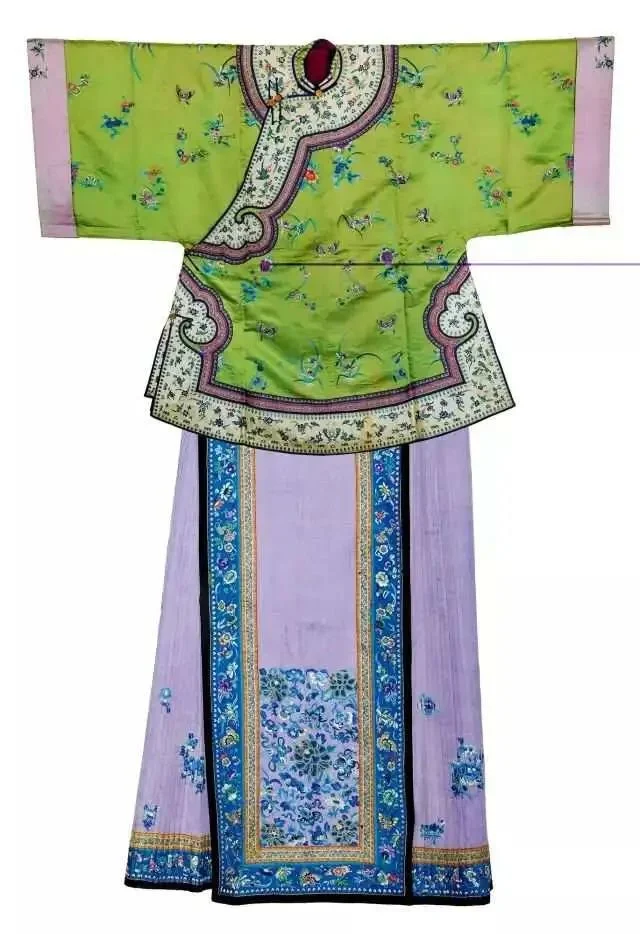

相较于满族的服饰,汉族的服装没那么拘谨,即便是女性的穿着,也多采用上衣下裳的样式,活动更便利,也更显女性的活泼。

与服装相搭配的,还有各种各样的配饰。

他最爱的便是同光时期,某位贵族女性的钿子,宝蓝色端庄大气,细看更是讲究。

蝙蝠代表着福气,蝴蝶代表着高寿,由此可见主人的地位,以及匠人为此所花的心思。

《甄嬛传》热播时,张信哲也忙着追剧,不过,他倒不是看娘娘们内斗,而是紧盯着人物的穿着。

尽管这部剧被猛吹服化道,但张信哲看了还是蛮不舒服:

「甄嬛是雍正时期的人物,但戏中女星穿的都是同治和光绪年间的衣服;

甄嬛所在的那个时代,不管是女服还是男服都是没有长衣的,而她们头上戴的钿子,也是道光年间才有的;

皇帝穿龙袍是没有错,但雍正时代的龙不长那个样子...」

一部剧追下来,细节漏洞百出,他只能安慰自己说,毕竟是个连续剧嘛,何必那么较真。

为了展示传统的织绣之美,他的藏品办过好几次专场。

「这些衣裳,真实反映了当时中国最高级的美学色彩」,张信哲说。

03

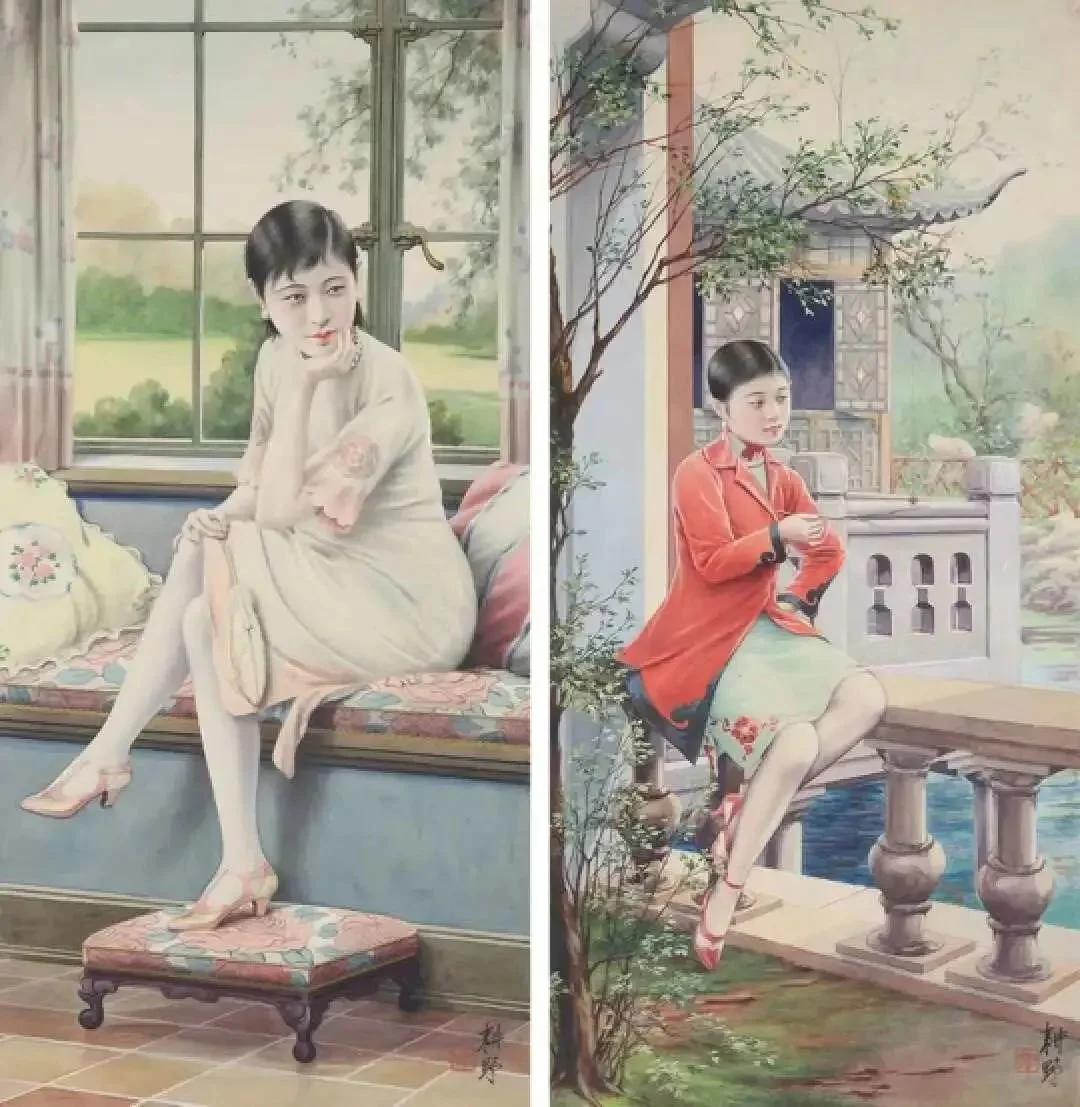

2020年10月,张信哲在上海震旦博物馆举办了一场特殊的展览。

展品是1910至1950年间的美女月份牌和古董服饰,策展人和藏家都是他本人。

说这场展览特殊,是因为月份牌这个品类太过小众。

所谓月份牌,很多人都熟悉,它就是诞生于上海的商业广告画。

1843年上海开埠,从此它成为了中国最大的对外通商口岸,最新的潮流,各式商品都争相涌入了这座城市。

为了争抢商业地盘,广告便诞生了。

月份牌的主角都是美女,她们穿着最洋气的服装,代言着各种新潮的商品。

这些手绘图被刊印在挂历上,既实用,又可当装饰,十分受老百姓欢迎。即便远在台湾,一些老物件上,也常常能看到月份牌的插图。

如此普及的东西,为何现在那么稀少?

恰恰是因为它太普通了,所以它被大大低估,也很少有人专门收藏。市面上就连复印版的都已经很少见了,更不用说原稿。

为此,张信哲总是辗转于各种不起眼的小拍卖会。

那时候网络不发达,想要查阅月份牌的资料,只能去图书馆一本一本地翻,甚至要专门来上海登门拜访各位专家和画家。

数十年的收集,如今他拥有的原稿,不过近百张。

将月份牌按年代排列,我们能非常直观地看到中国的潮流变迁史,也能看到中国的女性是如何一步步走向解放与独立的。

最初,月份牌中的美女穿的还是传统服饰,全身裹得严严实实。

渐渐地,她们穿上了旗袍、洋装、高跟鞋。

裹着的小脚被放开了,露胳膊、露小腿、旗袍的衩越开越高、直至后来穿泳衣,女性终于拥有了性感自由。

而在生活方式上,她们从最初的相夫教子,到打高尔夫、开飞机、甚至是抽烟。

因为过分商业化,月份牌的艺术性和它所承载的历史性被大众忽略了,但其实,月份牌的绘者都是谢之光、郑曼陀、杭稚英、胡博翔等名家。

为了更直观地展示月份牌的创作过程,张信哲曾邀请大学里专门研究跟复原擦笔画的学生来帮忙,但最终的效果,都不如原稿。

若没有超强的画功,真呈现不了月份牌中独有的魅力。

而当年的画家,却因为世俗对商业的轻视,对自己的作品很不自信。

对背后的故事越了解,张信哲越想帮这群画师正名。