说起李连杰,配音演员童自荣有些失望地摇了摇头。

因为在他看来,李连杰的艺德实在不咋样。

许多人都不理解,这两个看起来毫无联系的人,究竟是怎么结下“仇怨”的?

这还要从一场宴会说起。

当时,李连杰已经成为了赫赫有名的“功夫皇帝”。

他出席圈内的宴会,基本上都是前呼后拥,阵仗、架势摆得十足。

童自荣对此并没有任何的意见。

但在当天,很多人簇拥着李连杰从他的身边经过。

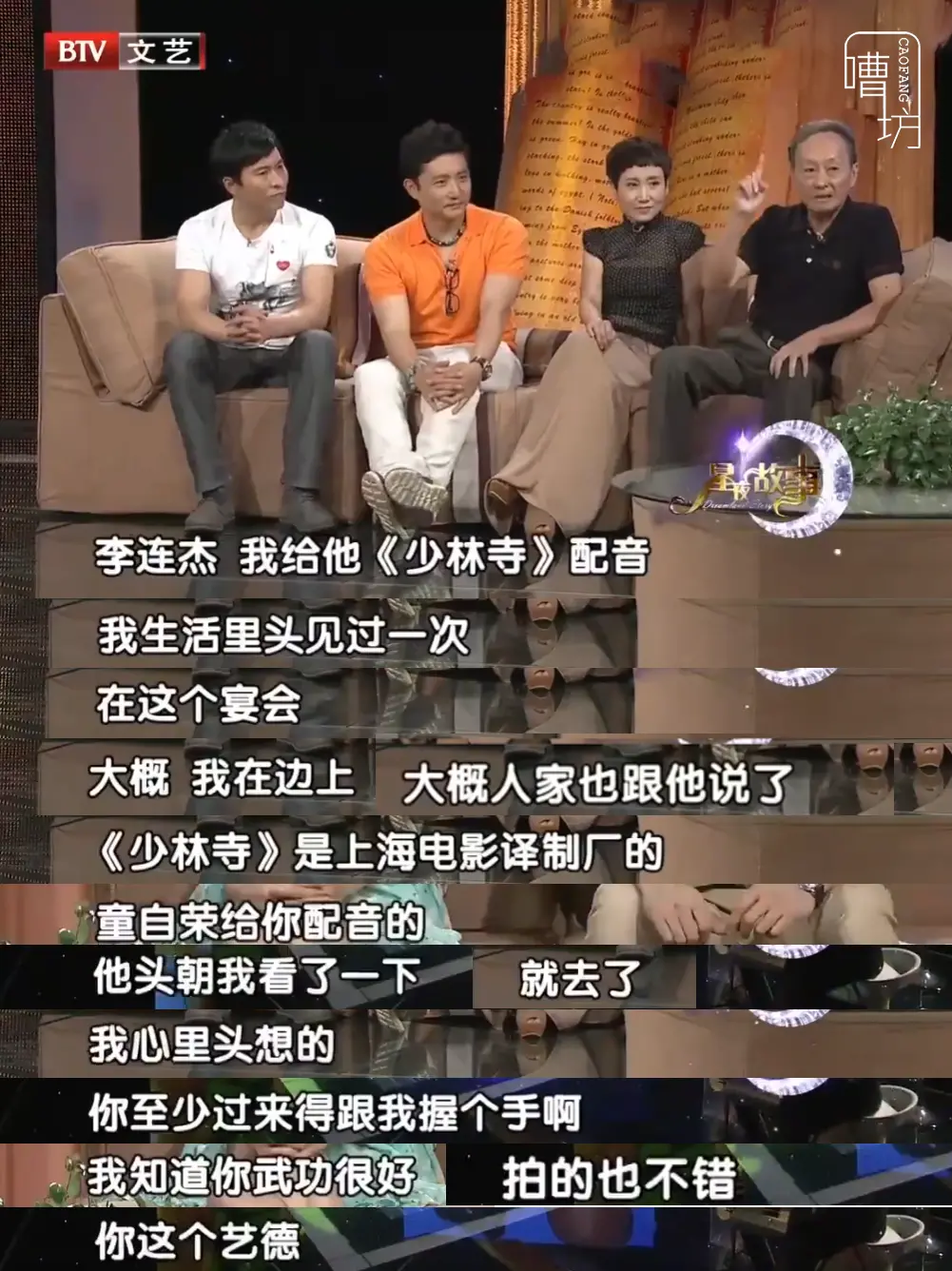

陪在李连杰身边的人,在看他后便介绍道:这是童自荣,上海电影译制厂的。

当初李连杰在《少林寺》里饰演的觉远和尚,就是他帮忙配音的。

这是两人在生活中,第一次见面。

可李连杰给他留下的第一印象,着实不好。

童自荣想的是,既然旁人都做介绍,至少也应该简单地打个招呼,握个手吧。

他已经准备好握手,没想到李连杰竟然只是朝他看了一眼,连点头示意都没有。

且不说两人合作了同一个角色,就凭他是圈内的老前辈,也不应该如此慢待。

“我知道你武功很好,拍得也不错,你这个艺德……”

童自荣觉得,打招呼是应有的礼貌。

可在许多网友看来,却是他太过小题大做了。

两人都是各司其职,拿钱办事,不打招呼也无可厚非。

更何况,如果没有李连杰演的觉远和尚,又怎么会有他的配音呢?

但很多人不知道的是,童自荣会对李连杰感到失望。

并不仅仅是因为没有打招呼,还有其他的原因。

1966年,22岁的童自荣,顺利地从上戏表演系毕业了。

他的许多同学,都希望赶快进组拍戏,早日成名、成角。

他却是个“怪人”,甘愿留在了学校。

他的同学都好奇,他留在学校是为了什么?

答案其实很简单,就是两个字——梦想。

童自荣出生于上海,爷爷曾是一名戏曲演员,父亲也爱好文艺。

在家庭环境的影响下,小小年纪的他也对文艺产生了浓厚的兴趣。

而上海,又是国内首部有声电影的播放地,促使了电影配音的诞生。

在他13岁那年,上海成立了译制厂,引进了许多国外的电影。

当时的年轻人,除了被国外的电影所吸引,也对电影配音心生向往。

随着他看的电影越来越多,童自荣对配音也越来越感兴趣,并立下了未来也要成为配音演员的梦想。

因为上译厂离家并不远,所以只要有时间,他就会在上译厂的附近徘徊。

既为了更好地靠近配音演员的生活,也是为了等待机会的降临。

只可惜,上译厂从不公开招生。

这意味着,他每天出现在上译厂,只是无用功。

不过,童自荣是个从不言败的人。

只要认准了目标,就不会半途而废。

于是,他开始了“曲线救国”的计划。

18岁那年,童自荣报考了上戏的表演系。

他认为,系统地学习表演,对将来的配音工作有很大的帮助。

因此大学4年,他学得很是认真,成绩更是名列前茅。

那个时候,老师和同学都认为毕业后,他一定能成为一名好演员。

殊不知,他的真正梦想其实是配音。

从上戏毕业之后,上译厂依旧没有公开招聘。

这让童自荣很是失望。

恰逢社会突然动荡,无奈之下他只好留在了学校。

而这一留,便是5年。

此时,童自荣的年纪已经临近30岁了。

事业无成,感情上也毫无动静。

秉承先成家后立业的观念,他的亲友操办起了他的终身大事。

在熟人的介绍下,他认识了同样喜欢译制电影的杨倩华。

杨倩华的家境不错,小的时候经常出入梨园,后来译制片风靡,又喜欢上了电影。

她对文艺很感兴趣,也希望能找个从事艺术的丈夫。

至于童自荣,早在第一次见面时,就对长相清秀的她心生好感。

在得知她也喜好艺术时,更是喜不自胜。

于是情投意合的两人,很快就谈婚论嫁了。

感情上有突破,童自荣的梦想也随之迎来了重要的机会。

和杨倩华结婚不久,童自荣便接到了一个好消息。

那就是他这一届的上戏毕业生,需要重新分配工作。

只不过,分配的单位依旧是各个话剧团。

这不是童自荣想要的。

但他也知道,这对自己来说是个关键的机会,错过这个村就没这个店了。

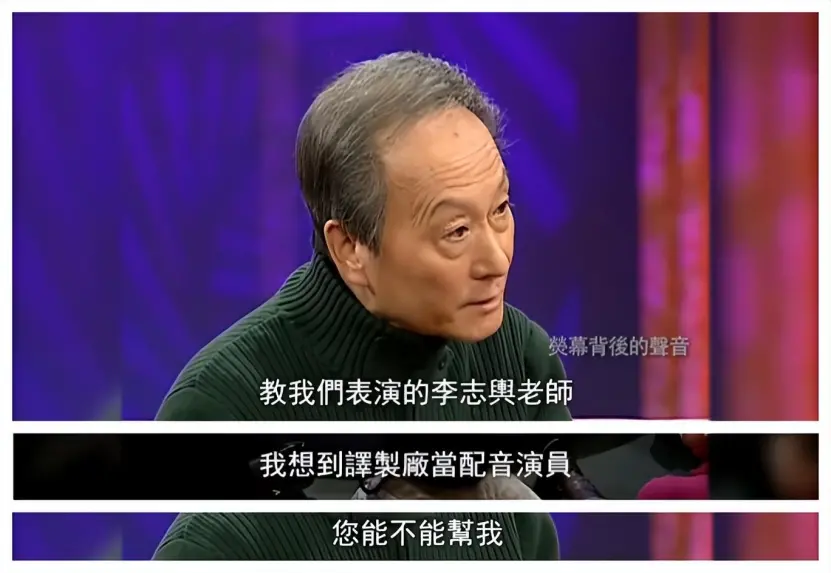

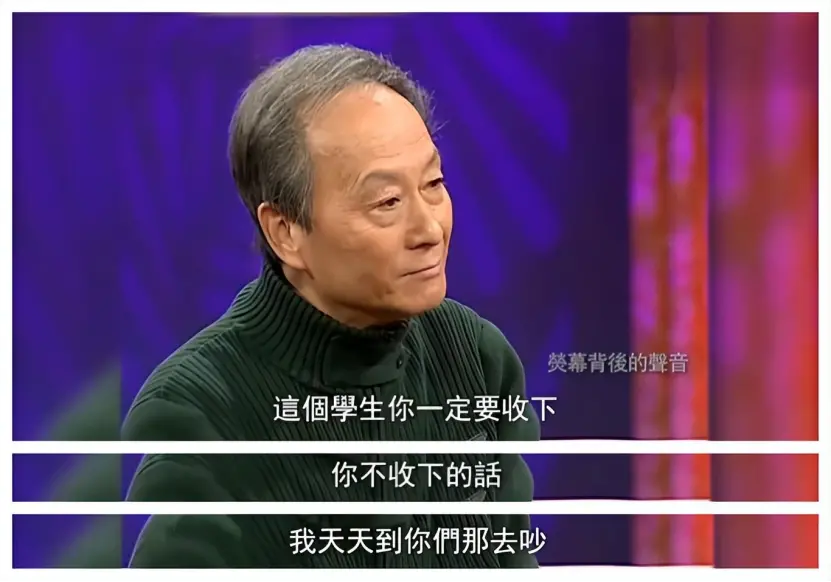

于是,他主动找到了表演老师李志舆,恳请老师能够帮帮自己。

他把希望,寄托到了李老师的身上。

说来也巧,李老师的嫂子正好和上译厂的厂长有老交情。

在听说童自荣为了当配音演员,留在学校等了好几年,为人仗义的嫂子当即答应了帮忙。

不过,嫂子的脾气古怪,帮人的方法更是古怪。

她找到上译厂厂长,直接“威胁”道:这个学生一定要收下,不收下,就天天到厂里吵。

在她的牵线搭桥下,童自荣拿到了面试的机会。

最终,他凭借出色的表现,如愿以偿地成为了上译厂的一员。

但童自荣知道,真正的挑战才刚刚开始。

上译厂有诸多优秀的人才,他要从中脱颖而出,必须付出百倍的努力。

思及此,他不免有些紧张。

可没多久,这种紧张就被喜悦给代替了——他和杨倩华的大儿子,顺利降生了。

不过喜悦归喜悦,童自荣并没有因此放松。

留在学校的那段时间里,他常常被叫去喊口号;喊多了,声带便紧了,音域也窄了。

再加上,他的普通话也有毛病。

所以他一直没有松懈学习,努力地提升自己。

即便坐了5年的“冷板凳”,只能跑跑龙套,他也没有任何的怨言。

好在,努力最终换来了回报。

1978年,上译厂给他分配了电影《未来世界》的“哈里”一角。

深知自己的机会来了,童自荣打起万分的精神,用最饱满的状态给“哈里”配音。

这部影片上映后,立即引起了热烈的反响。

童自荣也因此在上译厂彻底站稳了脚跟,接到了越来越多的重要角色。

不过,他依旧没有放松。

甚至杨倩华第二次生孩子的时候,他都没敢请假陪产。

至于照顾孩子的事情,他更是无暇顾及。

他只能把妻子的付出,默默地记在心里。

而他的不松懈,也让他迎来改变命运的机会。

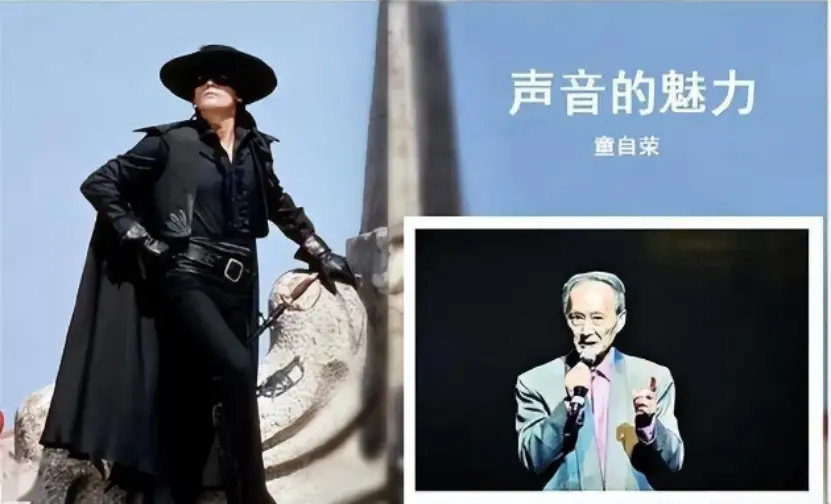

1979年,上译厂引进了电影《佐罗》。

考虑到童自荣的嗓音华丽、高贵,比较贴合“佐罗”的人设。

因此,他被钦点为“佐罗”的配音演员。

除了佐罗,片中的“假总督”也是由他来配音。

第一次给两个角色配音,童自荣不免有些紧张。

但很快,他发现自己上午的声音是低沉的,到了下午音调会稍微拔高。

为了更好地贴合两个人物的性格。

上午他会穿上沉重的劳动鞋,让佐罗的声音更显沉稳;

下午他则会换上拖鞋,更好地展现“假总督”轻浮的一面。

对角色如此精准的把控,让译制片《佐罗》一经上映,就火爆了全国。

童自荣的声音,也随着佐罗潇洒的身影,被无数观众所熟知。

从这之后,他每天都能收到来自天南地北的书信,也成为了许多观众心中的“配音王子”。

而他的配音事业,也攀登了新的高峰。

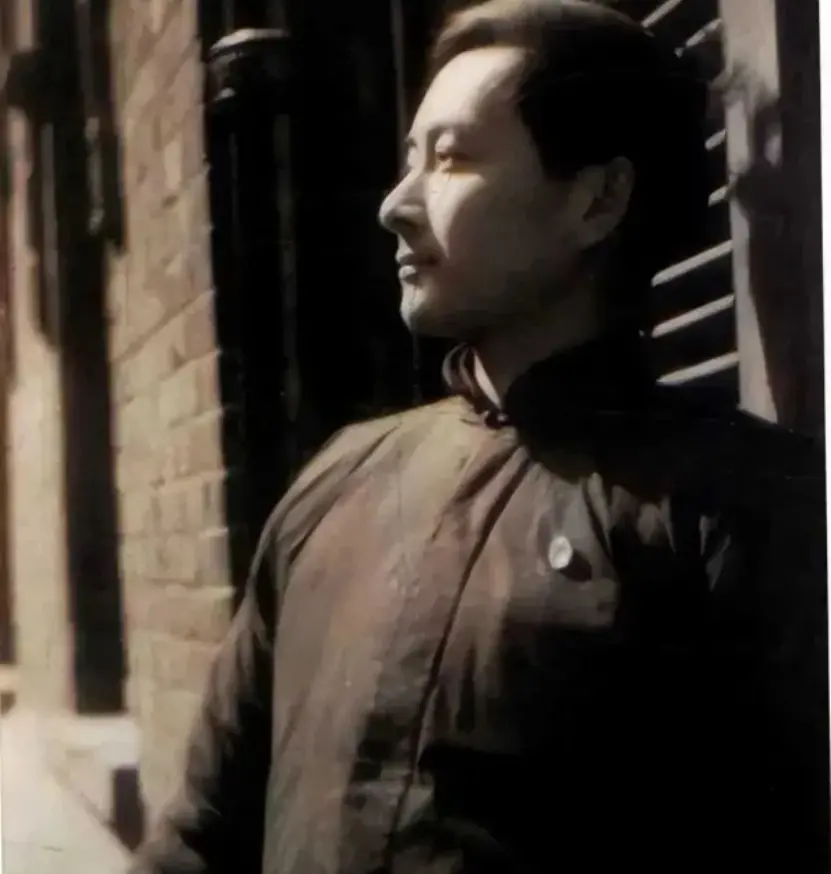

在配完《佐罗》后没多久,童自荣又接到了给《少林寺》配音的任务。

当时,他的嗓子还没有完全恢复。

但为了不耽误电影的上映,他在稍作休整后,又开始了配音工作。

众所周知,《少林寺》是一部现象级的作品。

不仅以几毛钱的票价,斩获了上亿元的票房,还在全国各地掀起了“武术热”。

不过一部电影的成功,除了主角的出彩,也得益于幕后工作人员的努力。

作为幕后的配音演员,童自荣自然也有一份功劳。

可谁能想到,后来和李连杰在宴会上的碰面,却让他的付出成为了“笑话”。

事实上,他并非想从李连杰的身上得到认可。

只不过一直以来,他对配音工作都很尊敬,也热爱这份工作。

李连杰的反应,让他感到自己尊敬的工作,被轻视了。

更何况,在此之前还有对比。

1987年,“佐罗”的扮演者阿兰•德龙,在北京举行了自己52岁的生日宴。

他特地给童自荣,发来了邀请函。